Peut-on réussir en étant un chic type (ou une chic fille) ?

“Dans la Silicon Valley, les gens vous jugent par vos succès et non votre humanité” (Randy Komisar, Kleiner Perkins). L’affichage de beaux principes comme “faire du monde un endroit meilleur” cache mal une compétition acharnée où tous les coups semblent permis. C’est pourquoi le cas de Lyft, le numéro 2 derrière Uber aux États-Unis, interpelle. Voici une entreprise qui pratique une relation client et un management en mode “communautaire”. Ses dirigeants revendiquent ouvertement un état d’esprit non compétitif. Cela ne l’a pourtant pas empêché de lever 2 milliards de $ et signer des partenariats avec de grands industriels. Et si c’était la bonne méthode pour réussir à l’ère numérique ?

15marches est une agence d’innovation

Découvrez nos offres

Peut-on réussir en étant un chic type (ou une chic fille) ?

Vous n’avez sans doute jamais entendu parlé de Lyft, et encore moins de son co-fondateur John Zimmer. Sa photo ne fait pas la une des journaux comme celle de Travis Kalanick, patron d’Uber et principal concurrent de Lyft aux USA. Le magazine 1843 dresse pourtant un portrait de John Zimmer qui vous fera sans doute regretter de ne pas l’avoir repéré plus tôt. Sous le titre “Est-ce que les chics types finissent toujours seconds ?”, le bimensuel de The Economist s’interroge à travers le cas de Zimmer sur la place que les milieux économiques, et en particulier ceux de la Silicon Valley, laissent aux nice guys, ces idéalistes qui placent les valeurs humaines avant le business et la compétition.

1. C’est l’histoire de deux chics types…

L’histoire du fondateur de Lyft ressemble à une jolie fable américaine…

Quand John Zimmer quitte Lehman Brothers en 2008, ses proches lui demandent “pour quelles raisons quittes-tu une entreprise aussi sûre ?” Quelques mois plus tard, la disparition brutale de la banque créée en 1850 sera à l’origine de la plus grave crise mondiale depuis 1929. Mais Zimmer est déjà ailleurs. Il fonde avec son ami Logan Green ZimRide, un service de covoiturage longue distance. Afin de promouvoir l’usage du carpooling chez les étudiants, il parcourt inlassablement les facultés américaines déguisé en grenouille (startupers, prenez-en de la graine, on ne conquiert pas ses clients en restant derrière un bureau). Comme pour Airbnb à ses débuts, l’idée que l’on puisse sauter dans la voiture d’un inconnu paraît folle aux premiers investisseurs. Mais la croissance de l’usage du smartphone va faciliter le développement d’une version urbaine du service, rebaptisé Lyft. En quelques années, 30% des jeunes américains se convertiront à cette pratique qui offre une alternative pas chère à la voiture individuelle. Le succès rapide ne changera pas la philosophie de John. Ne possédant à peu près rien à part son ordinateur et un vélo, il effectue lui-même certaines courses dans sa vieille VW Jetta, à la grande surprise des passagers.

Passionné très tôt par les communautés indiennes, Zimmer va inciter les “amis avec une voiture”, comme il nomme les utilisateurs de Lyft, à adopter des comportements non commerciaux : accrocher une moustache rose en moumoute sur sa calandre pour se faire repérer, laisser le voyageur s’asseoir à l’avant et le saluer avec un fist bump. Il crée des outils en ligne pour faciliter les rencontres entre conducteurs et utilisateurs, ainsi qu’une organisation à but humanitaire, Lyft for Good pour favoriser les initiatives communautaires de proximité. Au siège de Lyft également règne une ambiance détendue, plus proche de la communauté que de l’entreprise. Sa vision du business n’a cependant rien de naïve : pour lui, “d’un point de vue de leur taux d’occupation, les voitures sont comme de mauvais hôtels” : par conséquent les principes de management hôtelier (et aérien) doivent s’appliquer aux automobiles pour optimiser leur occupation. La technologie au service du changement de comportement. La conviction du bien-fondé de la mission de Lyft lui donne même un sentiment de justice face à l’adversité : “ quand vous pensez aux vies des chauffeurs de taxis, vous devez être sûrs que le bénéfice net de ce que vous faites est positif” affirme-t-il.

2. Le Bon et la Brute

Tout le monde ne pratique pas cette approche. En comparaison, “le rival Uber agit plus comme Lehman Brothers” écrit l’auteur de l’article Alexandra Suich.

Fondé trois ans après ZimRide, Ubercab (devenu plus tard “Uber”) s’est d’abord lancé sur le marché des black cars, ces services de berlines haut de gamme destinés à une clientèle aisée. Pas de déguisement de grenouille ni de tournées des facs pour Travis et son co-fondateur Garett Camp. Ils décident de lancer Uber à Paris quelques mois peu à peine après San Francisco. S’en suivra une croissance internationale à marche forcée, de l’ordre d’une ville nouvelle par mois. Après les grosses berlines, Uber lance UberX, un service qui ressemble fort à Lyft. La tactique mise en oeuvre est rodée : avant de s’installer dans une ville, une forte campagne marketing incite les futurs conducteurs à s’inscrire. Ensuite la communication cible les voyageurs. Le lancement s’accompagne de fortes promotions sur les premières courses et les parrainages. Quand le service décolle, la ville est déclarée “gagnée” comme un conquête militaire.

Pendant ce temps, Lyft négocie patiemment avec les villes américaines. À l’étranger il privilégie des alliances avec d’autres services mieux implantés en Inde et Chine.

Quand ils n’affrontent pas les “régulateurs” du monde entier, les dirigeants d’Uber usent de méthodes très loin de l’esprit communautaire : aux États-Unis, ils tentent de dégoûter de les conducteurs de Lyft en faisant passer des réservations “en masse” pour les annuler ensuite. Ils iront jusqu’à faire défiler des publicités roulantes invitant les conducteurs de Lyft à “raser leur moustache” (en référence à la moustache rose, emblème de Lyft). Zimmer répliquera avec ses propres camions publicitaires : “Be More Than A Number”. Chez Lyft les conducteurs sont incités à avoir leur propre page Facebook pour se présenter et intégrer des groupes d’échanges.

Enfin, Uber se lancera dans une “guerre des prix” visant à attirer plus de clients que son rival. La profondeur de ses poches le permet : l’entreprise a levé 12,5 milliards de dollars en 5 ans, plus qu’aucune startup avant elle. Le dernier round a fait entrer un fonds souverain d’Arabie Saoudite au capital et au board d’Uber. Avoir à son conseil d’administration le représentant d’un pays qui punit ouvertement l’homosexualité et interdit aux femmes de conduire est une première dans la très libérale Silicon Valley. Mais a-t-on vraiment le choix quand on perd 2 milliards $ par an (pour 4 de recettes) ? Les investisseurs ont d’ailleurs forcé Uber à jeter l’éponge dans sa bataille contre le principal opérateur de Chine, Didi. Ses activités chinoises ont été fusionnées avec Didi, Uber prenant au passage 20% du nouvel ensemble. Cette “défaite” d’Uber fait pourtant un autre perdant. Avec Uber dans le tour de table, les chances de survie du partenariat Didi-Lyft sont faibles, et tout est à recommencer pour la firme de Zimmer.

Voici qui apportera de l’eau au moulin de celles et ceux pour qui “la fin justifie les moyens”, surtout en affaires. Mais dans une économie numérique qui affirme à qui veut l’entendre que “le vainqueur emporte tout”, la réalité est peut-être plus nuancée. Dans un environnement où la vitesse et la capacité sont plus importantes que la taille, les outsiders ne sont pas toujours les plus mal placés.

3. Mais pourquoi faudrait-il à tout prix être le premier ?

Dans l’économie traditionnelle la compétition est plutôt bonne pour le commerce : Coca vs Pepsi, Nike vs Adidas, Mc Donald’s vs Burger King,…les professionnels de l’urbanisme commercial recommandent même d’implanter son magasin à proximité de concurrents pour renforcer l’intérêt des chalands.

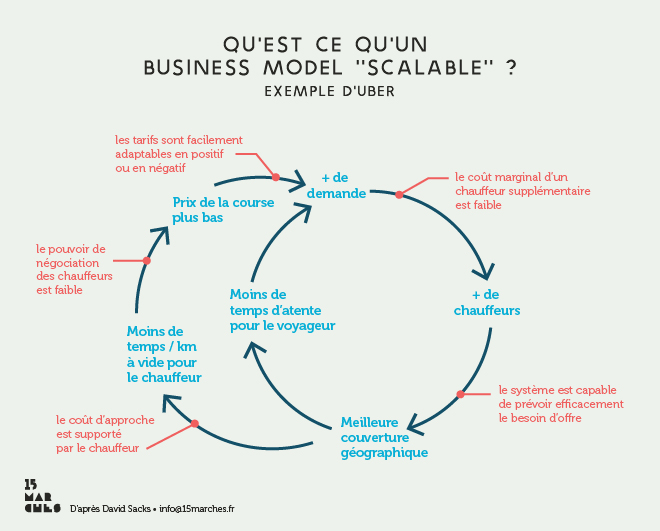

Dans l’économie numérique, le leader bénéficierait au contraire d’avantages disproportionnés. “Le premier prix est une Cadillac, le deuxième une batterie de couteaux de cuisine et le troisième prix est que tu es viré” (tiré de la réplique de David Mamet’s dans la pièce de théatre “Glengarry Glen Ross”). Autrement résumé : the winner takes all, le vainqueur emporte tout. L’explication serait dans les “effets réseaux » : dans un modèle de plateforme, plus vous avez de participants d’un côté de la plateforme, plus elle devient attractive pour l’autre côté. Et vice versa (lire notre article sur les modèles scalables ici).

Ce qui réduit d’autant l’attractivité des deuxièmes : quel intérêt de vendre un produit sur une plateforme qui a moins de références et de visiteurs qu’Amazon ? Le raisonnement semble implacable : si Google, Facebook ou encore Amazon avaient beaucoup de compétition à leurs débuts, ils n’en ont quasiment plus aujourd’hui. On comprend mieux la stratégie choisie par Uber et ses investisseurs : une fois leader avec le plus d’utilisateurs, quel sera l’intérêt pour les conducteurs de travailler avec d’autres applis ? Quel sera l’intérêt des utilisateurs d’aller sur une plateforme qui a moins de conducteurs ?

Tout ceci est bien beau sur le papier. Dans la réalité, il reste beaucoup de business dans lesquels le “winner takes all” ne semble pas s’appliquer. Prenons les plateformes de livraison de plats à domicile dans un restaurant :

Amazon + Uber + Postmates + Eat24 + Caviar + Grubhub – is this winner take all, most, or some? pic.twitter.com/TINQl7NzRR

— sam lessin (@lessin) 3 septembre 2016

Ou encore ci-dessous une vraie photo d’un conducteur privé à San Francisco.

Le conducteur a pas moins de 6 applications ouvertes sur le tableau de bord, et choisit ses courses au dernier moment : nous sommes bien loin du monopole. Être n°1 ne signifie par être hégémonique.

4. Et si c’était le gentil qui gagnait à la fin ?

Tout d’abord, n’oublions pas que la plupart des théories sur les startups sont publiées par les venture capitalists eux-mêmes : cela n’enlève rien à leurs mérites, mais il est dans leur intérêt que vous croyiez à l’hégémonie future des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Mais essayons de prendre leur argumentaire point par point :

Être le premier permet de recruter les meilleurs

L’exemple de Tesla et SpaceX montre qu’il n’est pas nécessaire d’être le plus gros pour recruter les meilleurs ingénieurs du monde. Par ailleurs, de nombreux jeunes se reconnaissent plus dans les valeurs humaines et environnementales que dans celles de la compétition et l’argent. “Les meilleurs cerveaux de ma génération ne pensent qu’à trouver la dernière manière de vous faire cliquer sur une publicité. Ça craint” disait un cadre de chez Facebook en 2011 (source). La vision est plus importante que la taille.

Être le premier permet de fixer les prix

Les conducteurs de Lyft et Uber ne sont pas attachés exclusivement à l’une ou l’autre plateforme. Ils ont tout intérêt à faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleurs tarifs et travailler quand ils le souhaitent. Dans certaines villes, les plateformes offrent jusqu’à 500$ si vous parrainez un autre conducteur. Les conducteurs sont d’ailleurs les premiers à avoir exprimé leur inquiétude après la fusion Didi-Uber en Chine.

Ensuite, la “liquidité” de la ressource que forme les conducteurs indépendants (pardon pour ce terme économique) pourrait bien ne pas le rester longtemps. Partout des formes de syndicalisme émergent, réclamant voix au chapitre des tarifs, des conditions de travail et de retraite (Uber a déjà commencé à bouger sur ce sujet). Sans compter les procès qui sont toujours en cours visant à requalifier les contrats des conducteurs en contrat de travail.

Enfin, les autorités anti-concurrence guettent. Dans Googled, The End of The World as We Know It , le journaliste Ken Auletta rappelait que les autorités antitrust européennes avaient mis fin en 1995 à la situation monopolistique de Microsoft. Avec l’avènement de l’économie des plateformes, le winner takes all pourrait être considéré également comme une forme de trust interdit par la législation anti-concurrentielle. Comme le disait Auletta, le marché n’arrête pas les monopoles. Mais le régulateur, si.

Être le premier permet d’avoir les meilleurs partenariats

La conquête – ratée – de la Chine a coûté très cher à Uber, de même que la compétition aux USA coûte cher à Lyft. Pour Zimmer, tout cela distrait du véritable objectif : les voitures vont devenir autonomes, elles ne seront plus possédées mais gérées par des services de dispatching et de pooling comme Lyft (lire sa vision ici). Pour lui être le premier dans un domaine isolé comme le ridesharing ne sert à rien : il faut nouer des partenariats avec les autres “briques” que sont le hardware – constructeurs automobiles – la cartographie et et la robotique – pour construire le meccano de la voiture du futur.

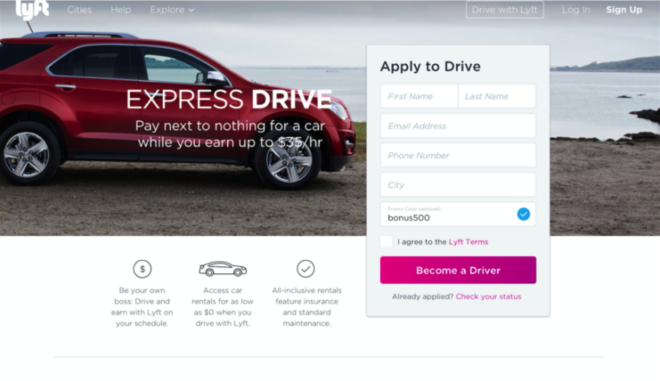

Comme pour Apple ou Google (et Tesla), la question de l’industrialisation des véhicules du futur n’est pas triviale. Construire des voitures nécessite des investissements, un savoir-faire et un écosystème qui n’ont rien à voir avec celui des GAFAs, quelle que soit leur valorisation boursière. Des partenariats s’imposent. C’est ce qu’ont fait Zimmer et Mary Barra (autre nice woman) avec l’investissement de General Motors dans Lyft. Cet investissement de 500 millions permet déjà des offres très innovantes comme Express Drive, dans lesquelles le conducteur Lyft ne paie plus sa voiture.

Uber semble avoir eu plus de mal à trouver un partenaire. Pressenti avec Mercedes, il a annoncé discrètement un partenariat avec Toyota tout en lançant des taxis autonomes avec le suédois Volvo. Uber possède sa propre équipe de roboticiens issus de l’université Carnegie Mellon, ce qui ne laisse pas d’inquiéter les constructeurs. L’entreprise a également intégré l’équipe de Bing Maps, la solution cartographique de Microsoft. Pourra-t-il réussir seul ?

Enfin, dans la vision “zimmérienne” une autre frontière reste à franchir : l’implication des autorités publiques dans la création d’une ville sans voiture (non-autonome). Quelles seront les collectivités qui accepteront de travailler avec une startup comme Lyft ? Comme Uber ? Comment ces entreprises seront-elles impliquées dans la définition des règles éminents complexes qui régiront la voiture autonome ? Quels seront les critères mis en avant par celles qui devront choisir entre plusieurs “partenaires” ? Dans ce cas, les milliards importent moins que la réputation et la « sociabilité » des entreprises.

La confiance et l’esprit de services

L’article cite cette phrase de John Zimmer : “je suis compétitif, mais je veux traiter les gens correctement. C’est essentiel dans un business de services”.

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans ce blog de la confiance dans les plateformes numériques (lire ici). En l’absence de boutiques et de personnel, comment créer l’indispensable confiance dans l’ “autre” pour lui confier sa maison, sa voiture ou ses enfants à garder ? Cette confiance ne sera-t-elle pas influencée par l’attitude et les méthodes des dirigeants ? Si Uber (et Lyft) ont pu conquérir assez facilement des “premiers adoptants” déçus par la piètre qualité et fiabilité des taxis, comment vont-ils s’attaquer à la masse des “automobilistes de base” ? Ces derniers sont moins sensibles aux atours immédiatement accessibles, et plus à l’image de marque et à la réputation des marques qu’ils utilisent. Par ailleurs, l’hyper-réactivité des medias à des incidents isolés de conducteurs Uber ou encore des autopilots de Tesla montre que, en matière d’innovation de rupture, mieux vaut avoir des appuis bien solides auprès de ses utilisateurs.

La résilience

Justement, Nassim Taleb nous a démontré magistralement dans Le Cygne Noir et Antifragile que la force et la taille servaient peu face à des évènements inattendus et imprévisibles. La taille de Lehman Brothers ne l’a pas empêché de s’effondrer, malgré (ou à cause de) ses liens étroits avec le pouvoir exécutif. Face à l’imprévisible, les entreprises doivent développer une valeur profonde et complexe : la résilience. Or les méthodes “militaires” et le « ça passe ou ça casse » protègent mal contre les aléas. L’exemple du très décrié Rocket Internet est à suivre : longtemps adulé par la Bourse, l’entreprise allemande est désormais au pilori (à l’heure où nous écrivons ces lignes lire ici ).

Contrairement aux business classiques, la force des plateformes tient plus à la capacité à fédérer et animer des communautés qu’au volume de leurs utilisateurs. “Tout ce que nous créons est soumis préalablement à notre communauté”, disait Noam Bardim le fondateur de Waze. Et pour développer cette communauté, mieux vaut une vision claire et sincère ainsi qu’une culture forte dans laquelle se reconnaît cette communauté. Une communauté solide ne change pas de plateforme aussi facilement : elle privilégie la qualité et la densité du réseau à la quantité. La personnalisation à la standardisation.

Lyft revendique une forte et solide communauté d’utilisateurs et de conducteurs. Qu’en est-il d’Uber ? L’embauche récente de Chris Messina, ancien de Google, pour nouer des liens avec la communauté des développeurs semble porter ses fruits. Mais qu’en est-il pour les conducteurs ? Les utilisateurs ? Au-delà des premiers bataillons “anti-taxis” et “pro-innovation”, qui ira au combat contre les (nombreux) ennemis que s’est fait Uber dans sa conquête de la planète ? Comment réagiront-ils face à des questions autrement plus complexes posées par la voiture autonome ? Aux besoins d’alliances industrielles, et non uniquement capitalistiques ?

Outre mon penchant naturel pour les outsiders, la position de Lyft ne semble pas avec du recul si défavorable. Moins exposée, mois chahutée, l’entreprise de John Zimmer pourrait tirer son épingle du jeu dans le futur meccano de la mobilité du futur. Un meccano au coeur duquel la confiance de l’opinion publique et la capacité à convaincre les autorités publiques auront beaucoup de poids.

Encore faut-il pour cela que Lyft franchisse ses prochaines échéances et ne soit pas rachetée comme des rumeurs insistantes le laissent croire. Dans ce cas affirme John Zimmer à 1843, “nous irons créer une nouvelle entreprise qui aidera les villes à s’adapter à un monde sans voiture”. Idéalistes jusqu’au bout.

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager

L’article de 1843 : https://www.1843magazine.com/features/do-nice-guys-come-second

15marches est une agence d’innovation

Découvrez nos offres

Découvrez notre newsletter

Suivre Stéphane